Asthma, Rhinitis und ECP

Asthma und ECP

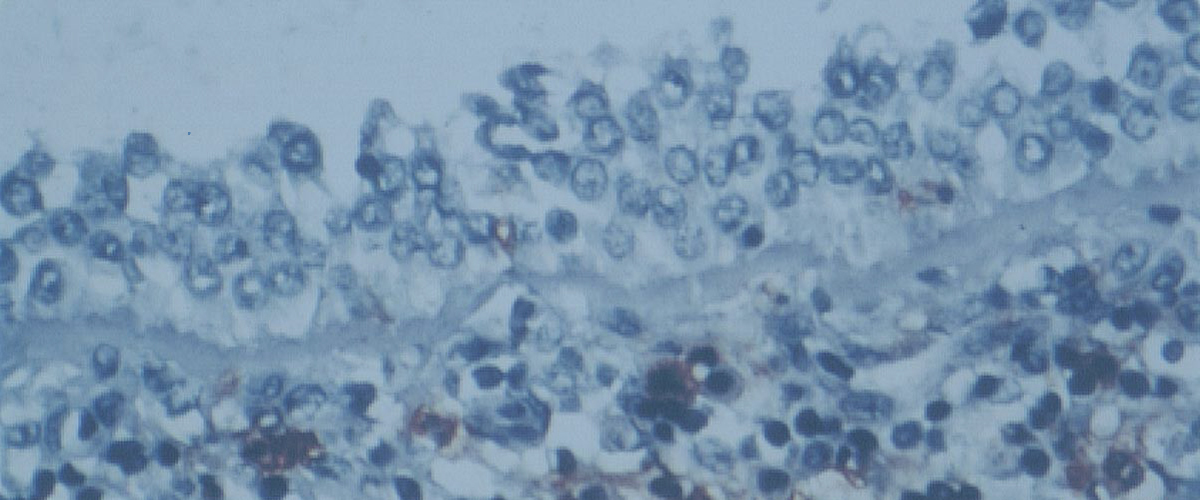

Bei Asthma handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege, charakterisiert durch eine bronchiale Hyperreagibilität und eine variable Atemwegsobstruktion gegenüber einer Vielzahl von möglichen Stimuli. Asthma ist durch wiederkehrende Anfälle charakterisiert; es können aber auch dauernde Atemwegsprobleme über einen längeren Zeitraum vorhanden sein. Die durch Asthma verursachten Belastungen von Einzelpersonen, Familien und der Volkswirtschaft weltweit sind viel größer als dies eigentlich notwendig wäre. Asthma ist mit weltweit mehr als 300 Millionen Betroffenen eine der häufigsten chronischen Krankheiten.

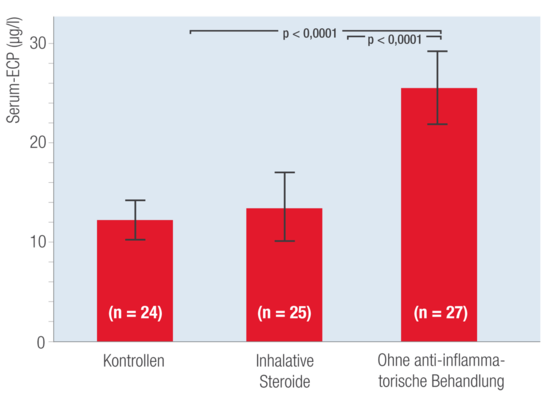

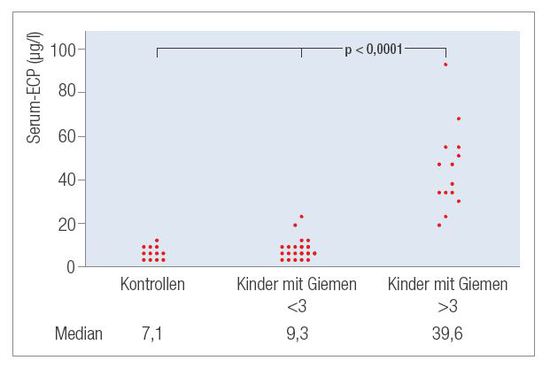

Das Ausmaß der Entzündungsaktivität bei Asthmaerkrankungen wird häufig nicht vollständig erfasst und daher erhalten diese Patienten keine ausreichende anti-inflammatorische Behandlung.

Wenn das Bronchialepithel der Kinder entzündet ist, wird dessen Aktivität beeinträchtigt und die Morbidität nimmt zu; weiterhin wird die Entwicklung der Lungenkapazität eingeschränkt und damit die Lebenserwartung. Die Behandlung der Atemwegsentzündung mit Glukokortikosteroiden kann Nebenwirkungen auf das Wachstum des Kindes haben, so dass man bestrebt ist, die Erkrankung mit einer möglichst niedrigen Steroid-Dosierung zu behandeln. Mit einem geeigneten Asthma-Management können Betroffene ein normales und aktives Leben führen.

Die Messung des ECP-Spiegels hilft bei der Erfassung des Entzündungsgrades.

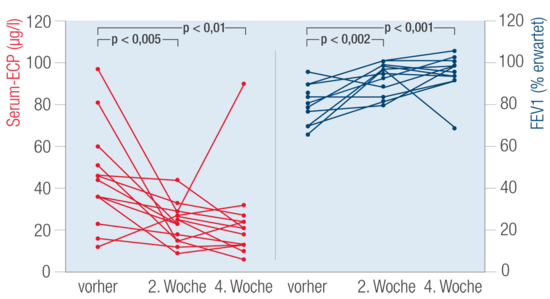

1. Überwachung der medikamentösen Behandlung

Eine rein symptomatische Behandlung kann zu einer raschen Besserung der Beschwerden führen und beim Patienten den Eindruck erwecken, dass die Erkrankung unter Kontrolle ist, während der Entzündungsprozess jedoch weiter andauert. Durch die Überwachung des Therapieeffektes können Arzt und Patient die Gewissheit erlangen, ob die Besserung der Beschwerden eine Folge der verbesserten Entzündungssituation ist oder nicht.

Die Messung der ECP-Serumwerte

- zu Beginn der Therapie

- bei einer Folgeuntersuchung während der Therapie

- in regelmäßigen Abständen bei Kontrolluntersuchungen

spiegeln den Grad der Entzündung in den Atemwegen wider. Diese Information ermöglicht es, den Erfolg der medikamentösen Therapie (Therapie-Compliance) zu verfolgen und die optimale Dosierung festzulegen.

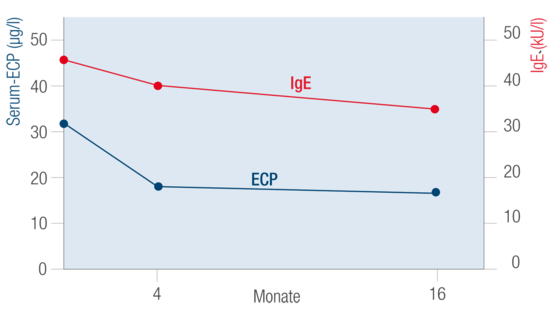

2. Beurteilung der Karenzmaßnahmen

Untersuchungen haben gezeigt, dass der Erfolg der Allergenmeidung mit der Messung allergenspezifischer IgE-Antikörper und ECP überwacht werden kann. Der Abfall der spezifischen IgE-Werte gegen die auslösenden Allergene sowie das Absinken des Serum-ECP-Spiegels sind mit einem Rückgang der Beschwerden verbunden.

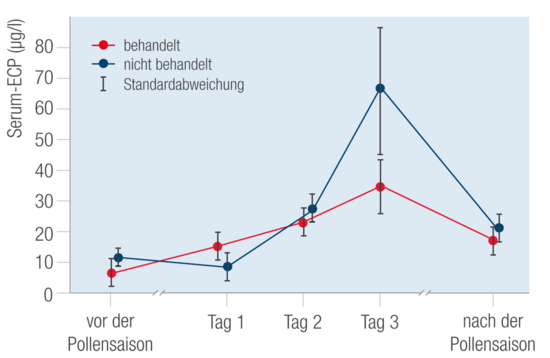

3. Serum-ECP-Werte unter spezifischer Immuntherapie

In einer Studie wurden die Serum-ECP-Werte bei Allergikern mit oder ohne kausale Therapie (Hyposensibilisierung) gemessen. In der unbehandelten Patientengruppe stieg der ECP-Spiegel während der Pollensaison signifikant an.

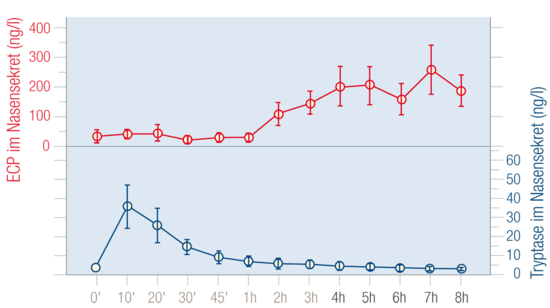

Rhinitis und ECP

Bei entzündlichen Schleimhauterkrankungen von Nase und Nasennebenhöhlen werden erhöhte Konzentrationen des ECP im Nasensekret gefunden. Untersucht wurden Proben von Patienten mit allergischer Rhinitis mit intermittierenden und persistierenden Inhalationsallergien, chronischer Sinusitits und Polyposis nasi. Die entsprechenden Serumuntersuchungen zeigten nur teilweise leicht erhöhte Werte, da das betroffene Schleimhautareal relativ klein ist und die Anzahl aktivierter Eosinophiler niedriger ist als bei allergischem Asthma bronchiale oder atopischer Dermatitis. Insbesondere die Verlaufsuntersuchungen bei verschiedenen Therapieformen und der Provokationstestung sind Anwendungsbereiche für die Messung von ECP im Nasensekret.